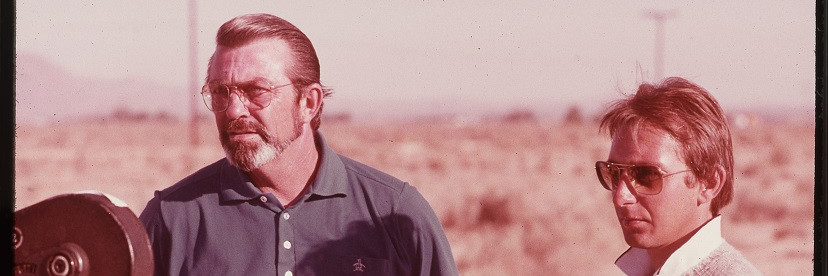

Retrospektive James William Guercio

Im Kino der Einsamkeit

Die Idee, dass der Mensch sich die Erde untertan machen kann, war eigentlich immer nur reine Hybris ebenso wie der Gedanke, dass sich der Westen und Südwesten der heutigen Vereinigten Staaten von Amerika erobern oder gar zivilisieren lassen. Angesichts der Natur stellt die Menschheit kaum mehr als eine kurze Episode in der Geschichte der Erde dar. Sie treibt den Planeten zwar an seine Grenzen und auch über sie hinaus, dennoch bleibt sie ein tragikomisches Zwischenspiel, für das der Regisseur James William Guercio und sein Kameramann Conrad Hall ein unvergessliches Bild gefunden haben.

Am Ende von »Electra Glide in Blue« (1973) sitzt John Wintergreen, der von Robert Blake gespielte Motorradpolizist, leicht in sich zusammengesackt genau auf dem Mittelstreifen eines Highways. Kugeln aus einer Schrotflinte haben ihn tödlich verletzt. Die Kamera fährt nun weiter und weiter zurück. Während sie sich von dem immer kleiner werdenden Mann in der Mitte des Bildkaders entfernt, rückt die karge und zugleich majestätische Landschaft des Monument Valley mit seinen berühmten Felsformationen ins Zentrum der Komposition. Wintergreen, der gerade einem gänzlich sinnlosen und doch fast schon zwangsläufigen Mord zum Opfer gefallen ist, verwandelt sich in einen schwarzen Fleck auf dem Asphalt und verschwindet dann ganz. Währenddessen zieht ein einzelner Adler seine Kreise über dem Highway. Diese letzte Kamerafahrt ist eine der ikonischen Einstellungen des US-amerikanischen Kinos. Eigentlich nur vergleichbar mit dem Schlussbild von John Fords »The Searchers« (1956) oder den langen letzten Minute von Martin Scorseses »Taxi Driver« (1976). Doch anders als diese Filme und ihre legendären Schöpfer sind »Electra Glide in Blue« und James William Guercio nur Aficionados des Kinos der späten 1960er und der 1970er Jahre bekannt. Die Gründe hierfür könnten Stoff für Legenden sein. Legenden wie diese. Das Blutbad am Ende von »Taxi Driver« gehört zwar zu den großen extremen und transgressiven Momenten des New Hollywood Kinos. Aber seine Radikalität ist eine des Schocks und des Exzesses und damit wie geschaffen,

um Aufmerksamkeit und Kontroversen zu provozieren.

Die Radikalität von »Electra Glide in Blue« ist eine ganz andere, leise, aber letztlich viel tiefergreifende, die das Publikum ebenso wie die Kritikerinnen und Kritiker 1973 zutiefst verunsichert und irritiert hat. Davon zeugen vor allem die Stimmen, die meinten, in der Geschichte des scheiternden Cops eine schon faschistische Law-and-Order-Mentalität zu erkennen. Figuren wie Wintergreens Partner, der von Billy Green Bush

gespielte Motorrad-Cop Zipper, und Mitchel Ryans Harve Poole, ein Detective der Mordkommission, nutzen zwar jeden noch so kleinen Vorwand, um Hippies zu drangsalieren und zu misshandeln, und vertreten zweifellos faschistoide Ansichten. Doch keiner von ihnen ist auch nur ansatzweise eine Identifikationsfigur oder gar ein Sympathieträger. In ihnen offenbart sich die neurotische und paranoide Seite einer Gesellschaft, die in Zeiten der Krise und des Wandels an längst überholten Vorstellungen von Ordnung festhalten.

Aber auch die Hippies, denen John Wintergreen im Zuge seiner Arbeit begegnet, laden kaum zur Identifikation mit ihnen ein. Es ist zwar offensichtlich, dass der Außenseiter Wintergreen, der von einem Posten in der Mordkommission träumt und tatsächlich weitaus mehr Gespür für Menschen und ihre Motive hat als Poole, sich ihnen näher fühlt als seinen Kollegen. Nur wirken sie letztlich ebenso verloren wie die brutalen Cops. Wie die haben sie ihre früheren Ideale längst hinter sich gelassen und leben in einer Gegenwart ohne Zukunft. So bleibt nur Wintergreen als Mann zwischen den Welten, der sich immer auf dem Mittelstreifen bewegt und nirgendwo dazugehören kann.

Robert Blakes John Wintergreen, dieser kleine, manchmal beinahe lächerlich wirkende und doch so heldenhafte Mann, ist mehr noch als Travis Bickle in »Taxi Driver« »God’s lonely man«. Ein einsamerer Mensch als er ist kaum vorstellbar. Damit kristallisiert sich in Guercios Spielfilmdebüt eine Tendenz, die großen Teilen des New Hollywood Kinos ihren Stempel aufgedrückt hat. »A cinema of loneliness«, so hat der amerikanische Filmwissenschaftler Robert P. Kolker seine Auseinandersetzung mit den großen Regisseuren des New Hollywood genannt, und dabei ausgerechnet den Film übergangen, der diesem »Kino der Einsamkeit« einen einer größten Höhepunkte geschenkt hat.

Bevor er die Regie bei »Electra Glide in Blue« übernahm, hat Guercio als Produzent von Bands wie »Chicago« und »Blood, Sweat & Tears« Musikgeschichte geschrieben. Auch danach hat er mit der Caribou Ranch, einem überaus gefragten Aufnahmestudio, so wie dem Label Caribou Records noch weiter den Pop geprägt. Und in gewisser Weise sind es diese Sensibilität für Pop und das damit verbundene Gespür für die Zeichen der Zeit, die seine einzige Regiearbeit zu einem der aufregendsten Filme der frühen 1970er Jahre machen. Wie kaum ein anderer Filmemacher hat Guercio die Stimmung in den USA in jenen Jahren eingefahren. John Wintergreens Einsamkeit ist nicht nur eine existentielle, existentialistische. Sie ist auch Ausdruck eines gänzlich gespaltenen Landes, das seine Mitte verloren hat. Wintergreen, der immer das Richtige tun will, und noch an den American Dream glaubt, muss zwischen alle Fronten geraten und schließlich Opfer der Spaltung und Radikalisierung werden. Und genau das macht den grandiosen Zeitzeugen James William Guercio zu einem Visionär, dessen Film auch ein Porträt unserer Gegenwart ist.

Electra Glide in Blue

Auf den ersten Blick könnte man James William Guercios einzige Regiearbeit für einen typischen Polizeifilm halten. Schließlich dreht sich alles um den Motorrad-Cop John Wintergreen, den Robert Blake mit einer einzigartigen Intensität verkörpert. Wintergreen möchte weg von der Motorradeinheit und der ewigen Jagd nach Temposündern. Er sehnt sich nach einem Job in der Mordkommission. Als er die Leiche eines unter mysteriösen Umständen zu Tode gekommenen Mannes findet, scheint sein Traum in greifbare Nähe zu rücken. Doch so wie Blake mit seinem Porträt eines zutiefst einsamen Außenseiters das (Hollywood-)Bild eines toughen Cops unterläuft, entzieht sich Guercio so ziemlich allen klassischen Genreverabredungen. Statt eines actionorientierten Cop-Thrillers, der dennoch in einigen Sequenzen aufscheint, hat er ein unvergessliches Stimmungsbild erschaffen. So muss es sich angefühlt haben, in den frühen 1970er Jahren in den USA zu leben, und so fühlt es sich wahrscheinlich heute wieder an.